[ad_1]

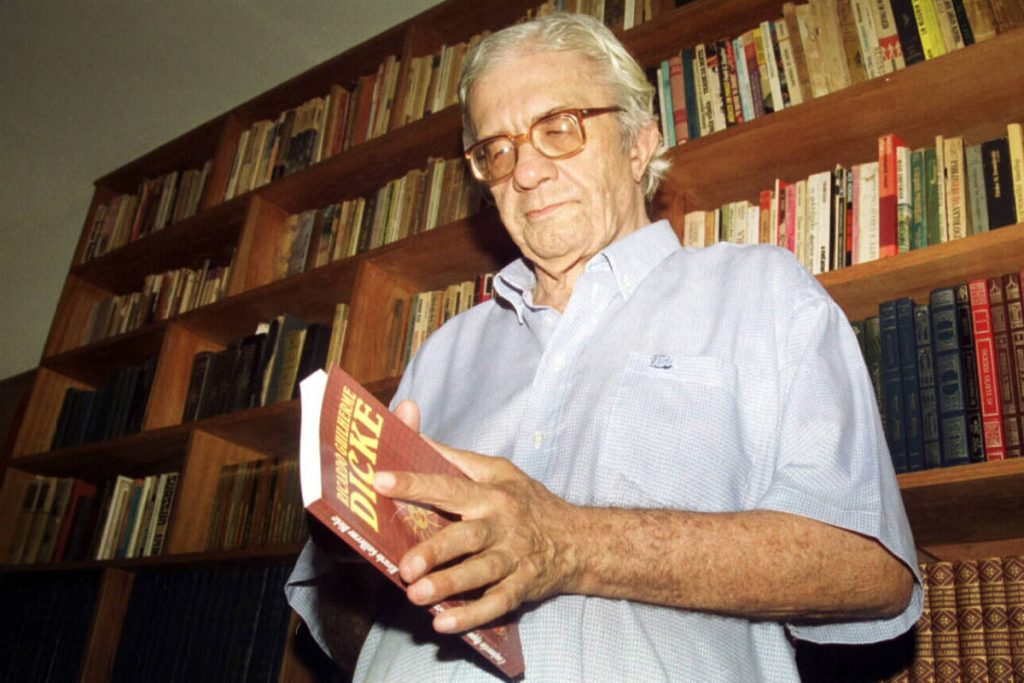

Ricardo Guilherme Dicke morreu em 2008. Seu corpo está enterrado em Cuiabá. No prefácio da nova edição de “Madona dos Páramos”, ficamos sabendo da inscrição gravada em seu túmulo: “Deus é um grande mágico que fabrica realidades”.

Dicke é um dos autores brasileiros que melhor brincou de Deus. Seu romance de 1982 não se passa no sertão do Mato Grosso, mas no sertão fabricado pela linguagem transbordante do autor. A liberdade, tão almejada pelos jagunços do livro, está do lado de quem narra. Distante da escrita seca e urbana, que marca a produção do período, já nas primeiras páginas somos atingidos pela capacidade sem igual do autor de criar imagens, de imaginar mundos.

A impressão perdura. Somos tragados pelo sertão onde vagueia o bando de jagunços que se formou após uma grande fuga do presídio da capital. Maltrapilhos, doentes, famintos e exaustos, eles têm dois objetivos: escapar da grande operação policial que imaginam ter sido montada para capturá-los, e chegar à terra mágica da Figueira-Mãe, onde finalmente descansariam de uma vida de sofrimentos.

Com raro virtuosismo para manejar a linguagem, o autor procura reencantar a natureza, tanto a da paisagem sertaneja como a interior dos personagens. No entanto, os fora da lei não se entregam facilmente.

Os infinitos diálogos sobre a existência do Diabo e do Inferno, e também do local mágico que perseguem, soam muitas vezes como palavrório. Servem para combater o tédio e são encerrados de forma brusca: “Mas que Deus e o Demo? […] Nunca houve nem existiu”.

A narrativa exuberante em terceira pessoa se choca portanto com esses diálogos ocos. São registros literários de diferentes tempos: o mítico e o moderno. E é justamente nessa falha que pode estar a atualidade do livro.

Diferentemente do que disse Antonio Candido sobre “Grande Sertão: Veredas” —”o sertão é o mundo”—, o sertão de Dicke não é o mundo, mas está no mundo. A primeira fazenda invadida pelo bando tem sua fortuna construída pelo contrabando internacional: “Boiadas, diamantes, carros, mulheres, marijuana, tudo entra por aqui, até o portão da fazenda Boa Vista, vindo da Bolívia e do Peru, por aí afora”.

A “moça sem nome”, sequestrada pelos invasores, é tida como santa pelo grupo. No entanto, não apresenta qualidade alguma que comprove a santidade, apenas a aparência bem cuidada e certos signos de que pertence a outra classe social. É levada pelo grupo em seu “pijama de seda” trazido pelo marido de “viagem a Cuiabá” após encomenda a “um amigo de Paris”.

A segunda fazenda saqueada é a dos “gringos ricos”, “gente que manda para seus países os tais minérios preciosos às escondidas”. “Quem é que sabe o que tem por aqui, eles com suas máquinas poderosas examinando e observando tudo pacientemente em santa paz?” Se de um lado as máquinas e o luxo fascinam, e o local é confundido por um instante com a Figueira-Mãe, os jagunços não são bobos, e decifram a pilhagem capitalista internacional: “Estamos mexendo com ladrões, disso tenho certeza”.

Quando o romance foi lançado, a massa de brasileiros já travava suas lutas por sobrevivência nas periferias das grandes cidades. Aquele era o país do Hector Babenco de “Pixote, a Lei do Mais Fraco”.

A violência no livro remete a essa nova realidade. O bando não guerreia a mando de fazendeiros com o intuito de manter a ordem. Não há batalhas épicas com grupos rivais ou com as forças do Estado. Mata-se por matar.

As cenas são descritas com realismo feroz: “Amarramos os cabras na cama de casal, despejamos por cima um galão de gasolina e tacamos fogo, depois o que sobrou foi obra do vento”. Antes, o líder do bando havia torturado uma das vítimas “com a ponta da faca, amolada que nem navalha, revirou o olho dele, assim como quem cavouca bicho-do-pé”.

O romance funciona como uma espécie de ponte entre dois tempos históricos: o do sertão-mundo e o das chacinas que marcariam a cena nacional na década seguinte ao lançamento.

A nova cena ganharia sua melhor tradução com o lançamento do álbum “Sobrevivendo no Inferno”, em 1997, dos Racionais MC’s. Na capa, uma cruz e um versículo ecoam o sobrenatural. No verso, um homem armado. Na canção central, “Diário de um Detento”, o Diabo existe, mas é só mais um desgraçado: “Já ouviu falar de Lúcifer?/ Que veio do Inferno com moral?/ Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um/ Comendo rango azedo com pneumonia”.

Assim como o sertão, o Carandiru também está no mundo. Após a chacina na prisão que deixou 111 mortos, “Adolf Hitler sorri no inferno”.

Theodor Adorno afirmou que “grandes obras são aquelas que têm sorte em seus pontos mais duvidosos”. São justamente esses pontos que garantem o interesse atual em “Madona dos Páramos”.

[ad_2]

Fonte: Uol